Artist Reviewについて

MAD アート・プロジェクトでは、「アート」を通して、社会の今と次の姿を感じ、考える機会をつくる活動として、アーティスト、キュレーター、ギャラリストや学芸員といった美術関係者の多様な姿にフォーカスを当てた記事の発信を行っています。これを通して、美術関係者には、時には伝わりづらくもある自らの活動の内容やその意味を広く周知する機会を、読者の皆さんには新たな思索を行う機会を提供していきます。

文・吉田広二(GALLERY SPEAK FOR)

イントロダクション

恋愛や結婚、妊娠、出産、育児など、何気ない日常生活での気づきをインスピレーションとし、アート作品にしてきた岡田さん。そこではいつも、未知の「if」な世界観が緻密に作り上げられており、既存の制度や価値観について鋭い問いかけを発している。

また、絵画や造形のみならず、舞台的な表現やVR技術、プログラミングなど、ジャンルを自在に横断した浸透性の高い構想力は近年、ますます進化する一方だ。

彼女はどのように自己の日常から社会を見つめ、表現に結びつけてきたのだろうか。

小さい私を出発点に、共有を広げる

― 日常生活の中で考えたことがヒントになって作品を作るというのが私のスタイル、とおっしゃっていますね。

そうですね。日常生活で得たインスピレーションや気づきなどを作品にして、見る人たちと共有する。そこから新しい発見が得られることもあり、自分のモチベーションになります。逆にそのような着想がないと作品づくりに踏み出せないところがありますね。

美大生の頃から、自分自身に目を向けることにアレルギーのようなものを抱えていました。自己肯定感が低く、等身大の自分はつまらない存在だと思っていました。自画像を描く課題も大嫌い。むしろ他人に成り代われる演劇活動のほうに楽しさを感じていました。

「ラヴズ・ボディ:ヌード写真の近現代」展(1998〜99年、東京都写真美術館)に最年少で参加したことが転機のひとつです。他に世界的なアーティストたちが居並ぶ中、自分が何で勝負すればいいのかと見つめ直した末、この時代にこの場所で生きる等身大の自分を共有するしかないと自覚できました。私のように、紛争地に生まれるなど特徴的な背景やエピソードはない、凡庸な人間が感じていることの中にも社会へのストレスなど現代の大きな主題があるのではないかと。出発点を小さい私という点にして、周りの人たちに広がる作品が作れたらいいなと思ったし、その姿勢は今も続いています。

― どのようなきっかけが主題になるのでしょうか?

「エンゲージド・ボディ」(2019年)は、再生医療が発展したら日本はどうなるかという壮大な主題ですが、きっかけは、ある時ふと、健康保険証の裏の臓器提供に関する意思表示欄を見たことでした。「提供する」に丸をつけると、私が死んでも知らない人のところで臓器だけは生きている。では私は死んだことになるのか生きているのか、そのように一気に考え進めていきました。

「俺の産んだ子」(2002年)も、自分の妊娠、出産、育児を通してバリアフリーの未整備など、周囲の理解度が低い現実を知ったことが発端です。では男性が妊娠し出産したらどうなるかと、それもSFのような飛躍になりました。

一個人の感情的なことであっても、自分と立場が違う人と共有できる形にまで持っていく。作品として広げていきたくなります。作品にすることで、日常がドラマティックになるというか、社会との折り合いがつけられる。そのようなことが自分には必要なのかも知れませんね。

エンゲージド・ボディ

ビデオ、3Dスキャン身体型ジュエリー、3Dスキャン身体型ミラーボール

展示風景:「第11 回恵比寿映像祭:トランスポジション 変わる術」、東京都写真美術館、2019年

撮影:大島健一郎

© OKADA Hiroko

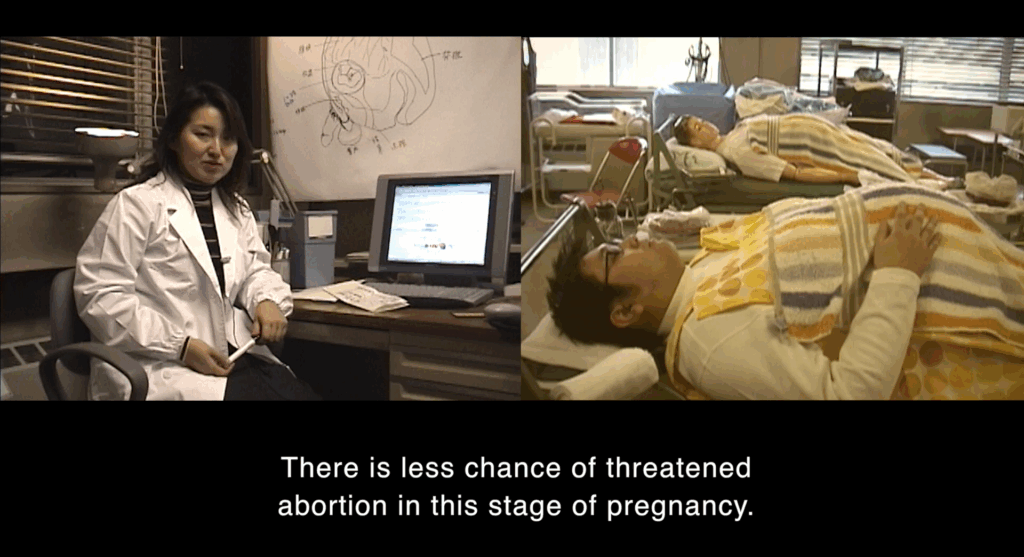

俺の産んだ子

2チャンネル・ビデオ(17分48秒)

2002-2019

© OKADA Hiroko

見る側からの反応も新しい気づき

―今、私たちの目の前に制作中の作品があります。よくある住宅街の風景のように見えますが、これはどのような作品ですか。

着想を得る段階で、明確な形へのビジョンまで浮かぶことがほとんどです。まず、エスキース1を描くところから始めます。リサーチをする中で、例えば臓器移植ではなく再生医療を調べるほうがいい、などとチャンネルが変わることはあります。「俺の産んだ子」では当初、否定的に思う部分もあったのですが、リサーチしてシナリオを作るうちに、子どもを産もうと奮闘する男の人を最後は応援する気持ちになりました。そのように、作っている過程で何かしらの変化は起こりますが、私の場合は不思議なことに、ほぼ最初のエスキースどおりの作品になっていきますね。

もちろん細部でいつも紆余曲折はあって、後から思い返し、あんなことやらなくて良かったというアイディアはたくさんあります。削除した選択肢がたくさんある分、この選択しかなかったという自信につながるのだと思います。

1. アイデアスケッチ

―見る側と、そうした主題を共有できたと感じることはありますか?

コロナ禍の少し前に、講演をさせていただく機会が増えた時期がありました。作品をプロジェクションで見せながら制作背景の話をすると、感極まって泣いていた20代や30代の女性たちが多かったんですよ。少し驚きましたが、やはり同じように悩みを抱えた人たちがいるんだなと、美術作品でアプローチすることの意義を確認できました。

もし見る側の反応がネガティブなものだったとしても、それがある種の気づきになり、基本的には面白いと思うことのほうが多いですね。

ジャンル横断的な手法に困難と楽しさ

―岡田さんの表現は、ジャンルを超え多岐に渡る手法を駆使するものが多いですね。

最近、分野が横断的と言われることが増えてきました。子どもの頃から映画や映像が好きで、中高生の頃以降にもフェデリコ・フェリーニ2の映画のメタ構造なところとか、夢の遊眠社など小劇場運動の中での新しい演出潮流、ダムタイプ3のパフォーマンスなど、ジャンルが交錯するような表現に興味を持ち続けてきた背景はあります。また、そうしたものは発表するチャンスがないと取り組めませんので、お声がけをいただくことが増えたからこそ表現の方法も広がってきていると思います。

さまざまなテクノロジーが手の届くものになってきました。自分自身の葬送を仮想体験してもらう「Celebrate for ME:okuru」(2023年)という作品では、VRヘッドセットとコンピュータ数台が必要で、決して安くはないですが特別なものではありません。一般的に手に入るものだけで開発できたという技術的な喜びや発見がありました。息子がプログラマーになり、相談できる相手が身近にいることも大きかったですね。

2. Federico Fellini(1920 – 1993年)は、イタリア・リミニ生まれの映画監督、脚本家。映像の魔術師と言われる。ローマ上流社会の退廃を描いた『甘い生活』(’60)でカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞。他に『道』(’54)、『8 1/2』(’63)など。巧みに構想された重層的な映像表現が特徴。

3. 建築、美術、デザイン、音楽、ダンスなど様々な分野からメンバーが参加し、構成されるアーティストグループ。1984 年に京都市立芸術大学の学生を中心に結成された。既成のジャンルにとらわれず、現代社会における様々な問題をテーマとする作品を制作してきた。

Celebrate for ME:okuru

2023年

撮影:北田理純

―そうした手法を選ぶうえで、やはりアートの括りは外したくないのでしょうか?

演劇も楽しい表現だなと感じますが、やはりジャンルとしての作法やフォーマットがある。それに対して現代美術では、こうでなければいけないという形の決まりが、かなり曖昧になってきています。限りなく自由で、誰でも入ってこられる間口の広さがあり、手法がクロスする場所としてもいい分野だと思います。

美大では、同じことを続ける、ひとつの道を精進する大切さを説かれたものです。もちろんそれも素晴らしいことですが、そうした美術観に疑問を持ち続けていた部分もあり、もっと新しく自由なことがしたいという気持ちは今でもずっと続いています。横断的な表現活動には大変なことも伴いますが、楽しくなってきている感じがしますね。

隙間に面白さ見出せる、美術という自由

―岡田さんの表現は、社会的なメッセージが強いとされています。変革を与えようとする行為なのでしょうか?

社会に対して疑問を感じる部分については、変えていけたらいいなと思います。観察をしていると、社会っていろいろ変わるんだなと面白く見ています。実際に変わりつつあるし、極端に変わってきていて大丈夫かなと思うこともありますね。でも変えることが必要だな、まだ発信していいなと思うこともあります。

何かを発信するときに、直接話法でいくのか、違う曲げ方をして発信するのかで、拒絶されるか、ちょっと見てみようとなるのか、大きく違ってくると思っています。

最近では性差の問題などと全く関係なくして、表現の自由そのものが脅かされることが何度も起こっていますね。それは怖いと思います。世界的に見れば日本はまだ自由なほうだと思いますが、自由は頑張って守らないと、いつなくなってしまってもおかしくないものです。今の自由をどのように守っていけるかは考えていきたいと思います。

―今後もライフステージの変化によって、作品テーマは変わっていくでしょうか?

例えば「Celebrate for ME: okuru」は、自分の肉親や友人のお葬式を経て思いついたのだと思いますが、老いなどにも考えることはあります。暗いテーマもあるでしょう。でも私が扱うテーマはいつも、問題提起の側面があったり、ネガティブな要素から着想を得ながらも、いつも落とし所はそんなに暗くならないと思います。

「神戸六甲ミーツ・アート2025」に出展する作品のためのドローイングを制作する岡田さん

今は、8月から始まる「神戸六甲ミーツ・アート2025」での展示のため、関西方面の9人の物故作家、女性アーティストたちについてリサーチしています。江戸時代から明治、大正、昭和。一番新しい人たちはネオダダ4や具体5の人もいます。場の真ん中に古井戸を置き、井戸端会議のようにそれらの人たちが談笑している声だけのインスタレーションです。結婚を機に自分の制作をやめてしまった白髪一雄6さんの妻、白髪富士子さんのように、もしそのまま制作を続けていたら、と思わざるを得ない人がたくさんいらっしゃいます。故人のことですし、最初は重いテーマだなと思って始めたのですが、私自身に重ねられる部分が多く、それぞれのキャラクターや苦労を調べるうちに、生き生きしていた面にも触れられ、楽しくなってきています。

暗さと向き合うことも大切だと思います。さまざまな表現が、世の中何でもきらめいて明るいものだという基調になると、本来、人はそのような面だけではありませんから、自分は違うわ、と乖離が生まれてしまう。アート表現にはそれらの隙間のところに美や面白みも見出していく自由があるはずで、私はそこに今まで興味があったし、これからも興味を持ち続けていくと思いますね。

4. 1950~60年代にニューヨークで起こった表現潮流。ロバート・ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズ、アラン・カプローなどが代表的。平面表現やコラージュ、立体などを問わず、日常的な物や廃物まで材料として使用し、ハプニングなどのパフォーマンスも展開するなど、アート界においてその後のポップアート、ミニマリズム、コンセプチュアル・アートにつながる大変革をもたらした。

5. 具体美術協会。前衛画家・吉原治良を中心として兵庫県芦屋市で1954年に結成された、戦後初の前衛的な美術家集団。’72年に解散。純粋なる創造の可能性を追求し続けた。2013年のNY・グッゲンハイム美術館での回顧展などを機に再評価の動きが広がった。

6. しらが・かずお(1924 – 2008年)は日本の抽象画家。54年に結成され戦後日本の前衛芸術を牽引した美術集団「具体美術協会」の中心的メンバー。足で絵を描く独自のフット・ペインティングで知られる。

編集後記

「着想を得る段階で明確なビジョンまで浮かぶ」「リサーチを経ても、ほぼ最初のエスキースどおりの作品になっていく」という発言にはやや瞠目した。思えばここが表現者の本質であり、ジャーナリストやビジネスパーソンとは違う。

着想段階から二歩、三歩先まで見通す岡田さんの構想力と実行力が、様々な経験を経て一層磨かれていることを感じた。多様な手法がクロスする制作の様子を具体的に伺えたことで今後への期待が高まった。

作品を社会に放ち、どのようなリアクションが起こるか。それをときに楽しむスタンスで受け止めることが彼女自身の次を養っている。ただし、社会との相関から主題を掘り出し共感を得てきた彼女だからこそ、自由を脅かす傾向、兆候には鋭い警句で応じていた。「自由はいつもなくなってもおかしくないもの」との言葉に、岡田さんの立ち位置ならではの重みがある。

MAD アート・プロジェクトでは、今後もアーティストをはじめ、様々なアート関係者へのインタビューやその他の企画を通して、社会に資する活動を行っていく予定です。